해당 내용은 Leibniz Universität Hannover의 Bauingenieurwesen(건축-토목공학) 과정에 참여하였을 당시 수업 내용을 개인적으로 정리한 것입니다.

저 스스로 복습의 의미도 가짐과 동시에, 독일에서 건축공학을 전공하시거나 특히 Leibniz Uni에서 건축공학을 공부하시는 분들께 조금이라도 도움이 되지 않을까 하는 마음으로 포스팅을 시작합니다.

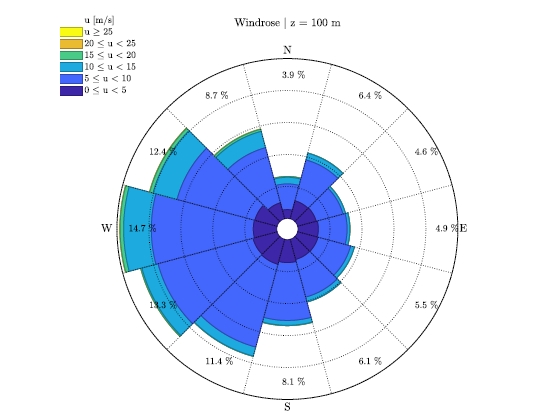

In der dritten Übung werden die Windrichtungshäufigkeiten in Form einer Windrose visualisiert. Zudem wird mit Hilfe einer (spezifischen) Energierose ermittelt wie viel Energie in den jeweiligen Richtungssektoren zur Verfügung steht.

5.1. Sektoreneinteilung

Für die Wind- und Energierosen werden 12 Sektoren verwendet, die in Tabelle 5.1. dargestellt sind.

Kopieren Sie die Windgeschwindigkeiten und -richtungen der synthetischen Zeitreihe aus Übung 2 in ein neues Tabellenblatt. Modifizieren Sie die Windrichtungen, so dass diese in die Seotoren aus Tabelle 5.1. eingeteilt werden können.

5.2. Erstellen diner Windrose

Erstellen Sie im nächsten Schritt eine Pivot-Tabelle mit den Windgeschwindigkeiten und den modifizierten Windrichtungen. Markieren Sie hierfür Ihre Daten und klicken aus Einfügen->Pivot Table. Ein Doppelklick auf die Pivot-Tabelle öffnet die Feldliste. Besetzen Sie hier die Felder per drag and drop wie folgt Tabelle 5.2.

Das Feld „Werte“ soll zudem die Anzahlen in % darstellen. Verwenden Sie hierfür die Wertfeldeinstellungen. Zur Anwendung der definierten Sektoren muss die Gruppenauswahl im Optionen-Menupunkt der Pivot-Tabelle angepasst werden. Die Windgeschwindigkeiten sollen ebenfalls gruppiert werden, verwenden Sie dabei eine Schrittweite von 4m/s. Ihre Pivot-Tabelle sollte nun eine ähnliche Form aufweisen wie Tabelle 5.3.

Im nächsten Schritt müssen die Daten für den Plot der Windrose aufbereitet werden. Lagen Sie hierfür folgende Tabelle an, Tabelle 5.4.

Füllen Sie Tabelle 5.4 nun so aus, dass die Spalten der Windgeschwindigkeitspruppierungen die kumulativen prozentualen Werte aus Tabelle 5.2 anzeigen, wie es in der ersten Zeile von Tabelle 5.4 angedeutet ist. Mit Hilfe der Diagrammvorlage „gefülltes Netz“ lässt sich anschließend die Windrose durch hinzufügen der einzelnen Windgeschwindigkeitsgruppen erstellen. Damit die Richtungshäufigkeiten der hohen Windgeschwindigkeiten nicht die der geringen Windgeschwindigkeit überdecken, müssen Sie zu erst die hohen Windgeschwindigkeiten plotten. Ersetzen Sie anschließend die automatisch erstellten Beschriftungen am Rand der Rose durch die Himmelrichtungen N,NNO,NO,ONO,O, ,,, NNW und versehen Sie die Grafik mit den korrekten Einheiten.

Die fertige Windrose sollte prinzipiell so aussehen wie im Beispiel von Abbildung 5.1.

5.3. Erstellen einer Energierose

Die Berechnung des jährlichen Energieertrages basiert im Allgemeinen auf dem Integral des Produktes einer Windgeschwindigkeitsverteilung und einer Leistungskurve unter Berücksichtigung der Anzahl der Stunden pro Jahr und der technischen Verfügbarkeit der Anlage. Gleichung 5.1.

Im Normalfall wird das Integral aus Gleichung 5.1 numerisch und nur für die in der Leistungskurve gegebenen Messwerte gelöts, es ergibt sich daher

Da in dieser Übung noch keine Leistungskurve und keine technische Verfügbarkeit einer bestimmten WEA vorliegt, muss der Energieertrag flächenspezifisch berechnet werden. Zusätzlich sind die Sektoren häufigkeiten einzubeziehen. Es ergibt sich somit folgender Ausdruck für die Energie pro Sektor, Gleichung 5.3.

Zur Berechnung des Energieertrages fehlen momentan also noch die sektorenbezogenen Weibull-häufigkeiten hwb,sektor(Ubin). Für deren Berechnung soll wieder die Energy Pattern Factor Methode genutzt werden. Da hierfür die mittleren Windgeschwindigkeiten der einzelnen Sektoren benötigt werden, müssen die Windgeschwindigkeiten der synthetischen Langzeitreihe den entsprechenden Sektoren zugeordnet werden. Nutzen Sie hierfür die Wenn() Funktion mit den gegebenen Sektorengrenzen. Für den Term -u3- muss hier abweichend von dem Vorgehen in Abschnitt 3.3 fx = SUMMENPRODUKT()/ZÄHLENWENN() genutzt werden, da leere Zellen vorhanden sind. Um den Umgang mit dem Solver zu beschleunigen, können Sie auf das Marko „E_pf“ zurückgreifen. Nutzen Sie hierfür den Tabellenaufbau aus Tabelle 5.5. für jeden Sektor und füllen Sie die Zeile k vollständig mit 1 aus.

Für den Fall, dass im Menuband das Register „Entwicklertoold“ fehlt, binden Sie dieses ein, indem Sie unter Datei->Optionen->Menuband anpassen->Hauptregisterkarten bei Entwicklertoold ein Häcken setzen. Klicken Sie zum Ausführen des Makros in eine Zelle, in der der jeweilige Wert von Epf,analytisch eingetragen ist und drücken Sie Strg+e. Hierdurch wird der Wert kopiert und die Solver-Maske, die zuvor manuell ausgefüllt alle Sektoren. Falls hierbei die Fehlermeldung auftaucht, dass die Funktion „SolverOK“ nicht bekannt ist, setzen Sie unter Entwicklertools->Visual Basic->Extras->Verweise->Solver ebenfalls ein Häcken und starten Sie das Makro erneut.

Berechnen Sie nun für jeden Sektor die Weibullhäufigkeiten für Bins von 1 bis 25 m/s und ermitteln Sie anschließend mit Hilfe von Gleichung 5.3 den flächenspezifiscchen Energieertrag pro Sektor.

Kopieren Sie für den Plot der Energierose die von Ihnen ausgefüllte Tabelle 5.4 und ersetzen Sie die Windgeschwindigkeitsgruppierungen durch den flächenspezifischen Energieertrag. Gehen Sie zum Plotten analog zur Windrose vor. Die fertige Energierose sollte prinzipiell so aussehen wie im Beispiel von Abbildung 5.2 mit dem Unterschied, dass sie in der Übung flächenspezifisch ist.

| In der Hausarbeit ist die Energierose mit Hilfe der Leistungskurve einer ausgewählten WEA zu erstellen. |

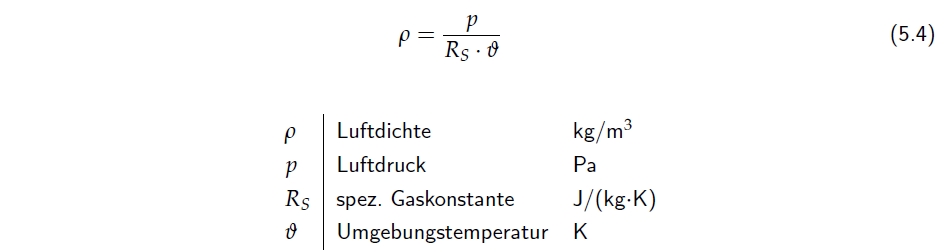

5.4. Höhen- und Temperaturabhähngigkeiten der Luftdichte

Die Leistung einer Windenergieanlage ist linear von der Luftdichte abhängig. Diese ist wiederum, unter Voraussetzung des idealen Gasgesetzes, linear von der Umgebungstemperatur, dem Umgebungsdruck und der Luftfeuchtigkeit abhängig. Je nach Standort kann die Luftdichte daher stark vom Standardwert von ρ=1,225kg/㎥ abweichen. In der Hausarbeit muss die standortspezifische Luftdichte für alle Ertragsberechnungen verwendet werden. Hierfür darf das ideale Gasgesetz verwendet werden. Gleichung 5.4.

Für den Luftdruck auf Nabanhöhe über Meereshöhe p(Hhub) wird angenommen, dass die internationale Höhenformel ausreichend genau ist, Gleichung 5.5.

In obigen Formel wird angenommen, dass die Temperatur linear mit 0.65K pro 100m abnimmt. In der Realität ist dies natürlich nicht immer der Fall, sodass Berechungen mit dieser Formel nur als Abschätzungen dienen können.

Um die berechnete Standort-Luftdichte in AEP-Berechnungen nutzen zu können, dürfen sie innerhalb dieser Veranstaltung annehmen, dass Leistungsangaben in der Leistungskurve mit der Dichte skaliert werden können. Alle Leistungen können somit durch den Standardwert von 1,225 kg/㎥ geteilt und mit der berechneten Dichte multipliziert werden. Bei der Berechnung flächenspezifischer AEPs, wie zuvor in Abschnitt 5.3 gezeigt, kann die berechnete Standort-Luftdichte direkt übernommen werden.

5.5. Technische Verfügbarkeit einer Windenergieanlage

Die technische Verfügbarkeit bezeichnet den Zeitanteil pro Jahr in dem eine Windenergieanlage zur Energieerzeugung bereitsteht. Die technische Verfügbarkeit ist dabei unabhängig von der tatsächlichen Einspeisedauer. Auch während eventueller Flauten kann eine Anlage verfügbar sein, obwohl sie keine Energie in das Netz einspeist. Die technische Verfügbarkeit wird über folgenden Zusammenhang berechnet, Gleichung 5.6.

In der Hausarbeit müssen Sie für die technische Verfügbarkeit eine Annahme treffen und diese begründen.